感情を自己調整するスキル:どんな状況でも自分をコントロールする力

Date: 2025.09.08

1. 感情を自己調整するスキル:どんな状況でも自分をコントロールする力

自分の感情に“振り回されている”と感じたことはありませんか?

怒りのあまり後悔するような言葉を発してしまったり、不安が強すぎて仕事に集中できなかったり…。

そんなときに必要なのが「感情の自己調整スキル」です。これは、成功や幸せな人生に欠かせない重要なスキルのひとつです。

このスキルは、単なる「感情の抑制」や「無理に押さえ込む」ことではありません。

自分の感情を正しく認識し、理解し、賢く管理することで、状況に応じた適切な反応ができるようになる能力なのです。

2. なぜ感情の自己調整スキルがそれほど重要なのか?

現代社会では、仕事・家庭・社会からのプレッシャーに常にさらされています。

感情をうまく管理できる人は、次のような傾向があります:

・良好な人間関係を築ける:ストレスの多い場面でも、衝突を避けて効果的なコミュニケーションが取れる

・仕事のパフォーマンスが高い:ネガティブな感情に左右されず、集中力と判断力を維持できる

・メンタルヘルスが良好:ストレスや不安が少なく、困難からの回復力が高い

3. 感情はどう働くのか?

ある状況に直面したとき、脳は以下のようなプロセスで情報を処理します:

a. 状況の認識(何が起きているのか?)

b. 意味の評価(これは自分にとってどんな意味があるのか?)

c. 感情の反応(どんな気持ちが湧いてくるか?)

d. 行動の選択(どう行動するか?)

この一連の流れは、数秒以内に、しかも無意識のうちに進行するため、私たちはしばしば“自動的に反応してしまう”のです。

4. 効果的な感情調整テクニック

a. 感情を認識し、名前をつける

まずは「自分が何を感じているのか」を明確にすることが大切です。

例えば「なんとなく嫌な気分」ではなく、「プロジェクトが承認されず失望している」「明日の会議が不安だ」と言語化します。

実践法:強い感情を感じたとき、10秒立ち止まってこう自問してみましょう:

「私は今、どんな感情を抱えている?その理由は?」

b. 意識的な呼吸法

怒り・不安・ストレスを感じたとき、心拍数や呼吸が速くなるのは自然な反応です。

そんなときは、呼吸を整えることで「落ち着こう」という信号を脳に送ることができます。

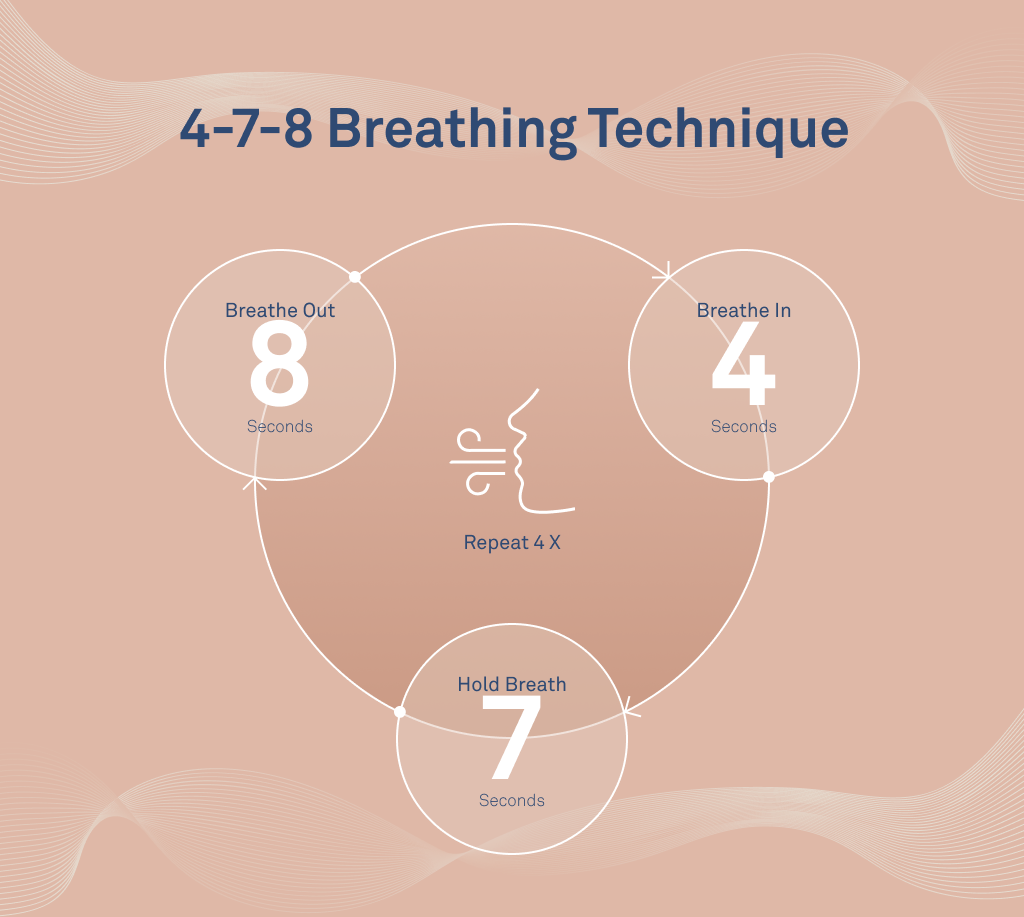

おすすめの呼吸法:4-7-8呼吸法

・4秒かけて息を吸う

・7秒息を止める

・8秒かけてゆっくり吐く

・これを3〜4回繰り返す

c. 認知のリフレーミング(視点の切り替え)

状況に対する“見方”を変えることで、ネガティブな感情の影響を和らげる技術です。

例:「上司が私を非難した」→「上司は改善のためにフィードバックをくれた」

実例:世界No.1テニスプレイヤーのセリーナ・ウィリアムズ選手は、メディアや対戦相手からのプレッシャーをモチベーションに変える術を学んだと語っています。

「批判されるのは、それだけ注目されている証拠だ」と認識を変えたのです(出典:Serena Williams Masterclass, 2021)。

d. 感情を「そのまま受け入れる」

すべての感情を“解決”する必要はありません。

「私は今、悲しい。けれどそれは自然なこと」と受け入れるだけで、気持ちが軽くなることもあります。

この方法は、失恋や喪失などの悲しみ、大きな変化への不安、目標達成できなかったときの落胆などに特に効果的です。

5. 日常的に感情調整を習慣化する方法

マインドフルネスを実践する

マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を集中し、判断せずにそのまま受け入れる状態です。

簡単なエクササイズ:毎朝5分間、静かに座って呼吸に意識を向けます。思考や感情が浮かんできても、それを変えようとせず、ただ観察するだけでOKです。

感情ジャーナルを書く

毎日感情を記録することで、自分自身をより深く理解できるようになります。

何に対して悲しみ・怒り・不安を感じやすいのかが明確になり、次に同じ状況が訪れたときにより良い対応ができるようになります。

📒 簡単な書き方:

毎日、以下の問いに数行だけ答えるだけでOKです:

・何が起こった?(具体的な状況)

・どんな感情が湧いた?(嬉しい、悲しい、不安 など)

・どのように反応した?(黙った、怒った、逃げた…)

・次回はどう対応したい?(冷静に、感情を伝える、助けを求める…)

ソーシャルサポートを築く

良好な人間関係は、感情の調整において非常に重要な役割を果たします。

困難な時には、遠慮せずに友人・家族・専門家に相談しましょう。

6. スキルの具体的な活用シーン

職場の場合

状況例:上司から同僚の前で注意されたとき

対応法:

・感情を認識:「恥ずかしさと怒りを感じている」

・深呼吸で冷静さを取り戻す

・認知のリフレーミング:「これは成長のチャンスだ」

・ポジティブな返答:「ご指摘ありがとうございます。改善に努めます」

家族関係の場合

状況例:親に自分の決断(転職や結婚の時期など)を批判されたとき

対応法:

・感情を認識:「傷ついて、理解されていないと感じている」

・防御的にならず一旦沈黙する(深呼吸)

・認知のリフレーミング:「親は愛情から心配しているだけ」

・穏やかに自己主張する:

「心配してくれてありがとう。でもよく考えた上での決断なので、信じてほしい」

実例:ミシェル・オバマ氏は著書『Becoming(マイ・ストーリー)』で、ホワイトハウスでの子育てのプレッシャーを感じたとき、自分の感情を整理してから子どもと向き合うようにしていたと語っています。(出典:『Becoming』– Michelle Obama, 2018年)

7. 感情調整でよくある間違いと対策

🔸 ネガティブな感情を完全になくそうとすること

悲しみ・怒り・不安などは「悪者」ではありません。自分の未解決なニーズや課題に気づかせてくれるサインでもあります。

👉 対策:排除するのではなく、「この感情は何を伝えようとしているのか?」と問いかけ、耳を傾けましょう。

🔸 感情から逃げる方法をとる

映画・ゲーム・SNS・過食などで一時的に気を紛らわせても、根本的な問題は解決しません。

👉 対策:感情と健全に向き合いましょう。ジャーナルを書く、信頼できる人と話す、マインドフルネス瞑想などがおすすめです。

🔸 すぐに効果を期待すること

数日で変化が見られないと挫折しがちですが、感情のスキルは筋肉と同じ。継続的なトレーニングが必要です。

👉 対策:小さな変化にも目を向け、自分を認めましょう。一歩一歩が大切です。

8. 専門家のサポートが必要なとき

自己調整スキルは大切ですが、以下のような場合は心理の専門家の支援を受けることを検討してください:

・ネガティブな感情が2週間以上続き、日常生活に支障が出ている

・自傷行為や他者への攻撃的な考えがある

・感情コントロールのためにアルコールや薬物に依存している

・人間関係や仕事を維持できない状態が続いている

9. 結びに

感情の自己調整は、生まれつきの能力ではなく誰でも鍛えられるスキルです。

大切なのはネガティブな感情をなくすことではなく、それと共に生きる力を身につけることです。

小さな一歩、 例えば呼吸に意識を向ける、感情を記録することから始めてみましょう。

その積み重ねが、心の安定と自己信頼に繋がります。